Este mes estamos encantados de presentar un escrito de Ana Menéndez, que debutó como escritora en 2002 con In Cuba I Was a German Shepherd [En Cuba yo era un pastor alemán], colección de conmovedores cuentos sobre las pérdidas y los anhelos de los cubanos en EUA. El cuento que presta su título a ese libro, lleno de chistes tristones, honra los recuerdos exagerados de quienes tuvieron que dejarlo todo y empezar una nueva vida. En este ensayo “¡No te oigo!”, escrito tras una visita de regreso a Cuba, Ana reflexiona sobre los gritos y los silencios que caracterizan las relaciones entre los cubanos a ambos lados de la frontera oceánica, haciéndonos comprender que lo que queda sin decirse es tan evocador como lo que se dice. Ojalá que disfruten de este texto tanto como nosotros y quedamos a la espera de sus comentarios.

by Ana Menéndez

Read post in English >>

Hubo quien se murió del corazón y quien se quedó mudo.

Miguel Barnet, Biografía de un Cimarrón

Crecí en Tampa y de niña, las llamadas por teléfono a Cuba eran una gritería épica a través de conexiones dudosas. Otras familias, me imaginaba, puntuaban sus conversaciones con palabras de amor. En la mía, las tres palabras más comunes eran: “¡No te oigo!”

Se trataba de los años 70 y aunque Vietnam y Nixon dominaban las noticias, Cuba dominaba en nuestra familia. Para nuestros padres era un lugar real, por siempre anhelado. Para nosotros los niños, nacidos en Estados Unidos, los recuerdos eran prestados: La Habana era otro pariente enigmático, y cada conversación con ella te dejaba ronco por varios días.

Ana putting a white rose on the statue of Jose Martí on his birthday, Ybor City Tampa, late 1970s.

Mucho ha cambiado en estos 40 años. Pero todos seguimos gritando cuando hablamos por teléfono, incluso cuando estamos en la misma ciudad. Lo reconozco ahora como una especie de rabia sublimada. ¡Escúchame! ¿Cómo se convirtieron 90 millas en una fortaleza? ¿Cómo llegamos a adultos sin conocernos? ¿Cuántos años más de gritos antes de que perdamos nuestras voces para siempre?

*

Acabo de aterrizar en La Habana, mi primera visita en 15 años. Estoy sentada en El Hotel Presidente con un grupo de mis compañeras de viaje, tratando de resolver el wifi, cuando de repente aparece, toda sonriente, en medio de la brisa del patio, mi prima Lourdes, a quien no conocí hasta tener casi 30 años.

Como muchos cubanoamericanos, yo crecí con una familia fantasma —primos y tías que se quedaron atrás, llevando vidas paralelas en una Habana que se alejaba más cada año. En mi niñez estaba siempre vagamente consciente de esa otra familia: la tía Tula de mi padre, su hija Amarilys y su nieta, —mi prima— Lourdes, que sólo me llevaba cinco años.

Yo sabía —o me decían— que había ocurrido algo desagradable que tenía que ver con la Revolución. El respaldo concedido o negado de un familiar, el negarse a llevar a alguien en carro en un momento de necesidad, un comentario tajante sobre el deber patrio. A veces, en lo profundo de una reunión familiar, cuando los sentimientos se suavizaban, brotaban recuerdos cálidos y mi padre o mi tía contaban historias de maldad compartida, una infancia feliz junto al mar. Pero por lo general la conversación acerca de nuestros parientes fantasmas estaba oscurecida en una amargura impenetrable e incomprensible. La mayor parte del tiempo, simplemente había silencio.

Durante gran parte de mi infancia existieron en esa otra dimensión conocida por la pérdida —voces fantasmales de una tierra fantasmal que se asemejaba al planeta-sombra de una popular serie televisiva de mi infancia— un lugar poblado de cosas perdidas y gobernado por un dinosaurio malvado.

*

Mi madre dejó esa “Tierra de los Perdidos” en 1965 y nunca regresó. Mi padre fue de visita brevemente en 1979 y de nuevo durante el éxodo del Mariel. Durante muchos años después, sólo hubo una ocasional llamada a gritos, puntuada por largos intervalos de animosidad muda.

Los relatos de exilio se han contado tan a menudo, y son tan parecidos de familia a familia, que los cubano-americanos sólo necesitan unas pocas palabras para comprender: Los milicianos que vinieron a hacer el inventario. Los dólares escondidos en los zapatos. Las herencias que tuvieron que quedarse. Las familias separadas por mucho más que 90 millas.

No es de extrañar que al igual que mis padres, mis primos en Estados Unidos estuvieran aterrorizados de visitar Cuba. Pero yo estaba más curiosa que asustada. Me hice escritora y reportera porque necesitaba ver las cosas con mis propios ojos y sacar mis propias conclusiones. Quería escuchar el sonido de mi propia voz en esta larga historia. Así que, en 1997, a pesar de las objeciones de mi madre y padre, reservé mi primer viaje a Cuba.

Viajé en aquel entonces, en función de periodista del periódico The Orange County Register. Ya he escrito sobre mi primer viaje, alucinante, y sobre cuánto lloré cuando el avión aterrizó en mi tierra imaginaria. Cómo se desbordaba el paisaje de las viejas fotografías en blanco y negro, para nunca más ser contenido. Y cómo me di cuenta, con un desgarro de mi ser, que aunque me había considerado cubana todos estos años, de hecho, soy producto de Estados Unidos y de Sesame Street. El ajetreo, la historia, la lucha de Cuba pertenecían a otros.

Ana reporting near her father’s old farm in Cardenas, 1997.

Pero la imagen más fuerte que persiste de ese viaje es ver a mi familia fantasma por primera vez. Llegué a su casa del Vedado con una bolsa de jabón y champú, y Amarilys fue la primera en saludarme. Nunca nos habíamos conocido, pero nos abrazamos como una familia tras una larga separación. Tula, esa guerrera feroz y aferrada a sus ideas de quien tanto había oído hablar, estaba descansando.

Me senté a esperarla. La sala estaba oscurecida por las persianas que estaban cerradas para protegernos del sol del verano, pero todavía podía distinguir el sillón vacío, la foto del Che Guevara colgada en la pared.

Sólo había conocido a mi tía Tula una vez, cuando nos visitó hacía casi 20 años, siendo yo una niña. Sólo recordaba que era una mujer grande con voz fuerte. No sabía qué tipo de recibimiento me esperaba.

Lo primero que escuché fueron los toquecitos de un andador. Segundos después surgió su figura: frágil, doblada, desgastada por los muchos años que nos habían separado. Los lóbulos de sus orejas le bailaban al caminar, igual que los de mi abuelo. Los lentes gruesos exageraban los ojos acuosos que ahora me miraban. Tenía 90 años.

Escribiendo sobre este momento hace veinte años en The Register, recordé: “De repente me sentí muy triste, triste por mi familia y por la política y por cada postura intransigente que jamás yo hubiera asumido”.

Regresé nuevamente a La Habana en 2002, y esta vez lloré al irme, que ahora me parecía un abandono. Mi familia fantasma me había acogido con la gentileza y la sabiduría que sólo puede proporcionar la familia. Nunca me había sentido más en casa ni más alienada de ella al mismo tiempo. En ese viaje, sentí la distancia con mayor agudeza que nunca. ¿Cuánto habíamos perdido? ¿Dónde estaba la infancia que podríamos haber compartido? Me sentí acongojada por los desaparecidos lazos emocionales e intelectuales. Acongojada por mi familia —mi familia entera, pero especialmente la parte en La Habana—. Tenían una vida vibrante en su país natal, pero, no obstante, para mí, parecían ellos los exiliados: náufragos de la tormenta política que les había arrebatado a sus seres queridos, enviándolos lejos, y que los había dejado varados y solos en una ciudad en ruinas.

1997, in the Vedado home of Tula (seated). Left to right: Ana, Dexter Filkins, Amarilys, Laura (Lourdes’ daughter) and Amarilys’ husband Guillermo.

Pasaron quince años antes de yo regresar a Cuba por tercera vez. En los años transcurridos, Tula había muerto. Y se había derrumbado el techo de su elegante casa del Vedado. Encontré a mi familia viviendo en un nuevo hogar en las afueras de la ciudad, con los mismos techos altos y los mismos sillones. El retrato del Che había sido remplazado por arte cubano contemporáneo. Y el andador pertenecía ahora a Amarilys. Antes de que yo pudiera abrir la boca, me disparó una ráfaga de afirmaciones cuya intención parecía ser impedirme ceder a la tentación de tenerle lástima.

Confesó que había extrañado a la familia, pero luego, con un tono de disgusto burlón, dijo que la última vez que estuvo en Miami no dejaban de lloriquear a moco tendido por ella.

“¡Quita, chico, vete pa’llá!” me dice que le dijo a un tío.

Todo había sido muy diferente en el 2002. En aquel entonces, Amarilys acababa de regresar de un desastroso primer viaje a Miami. Mi familia de Miami me contó una versión, diferente a la versión que me contó Amarilys en La Habana. De alguna manera, como único puente raquítico entre las facciones familiares, yo me había convertido en juez y jurado de sus agravios.

Según la familia de Miami, Amarilys se había mostrado hosca y malagradecida durante su visita. Con cada maravilla que mi tía —condescendientemente— le mostraba (“¡Mira, tenemos escáners en el supermercado!”), Amarilys le replicaba: “Sí, allá también los tenemos.” Había pasado todo el viaje de mal humor, decía la familia.

Desde la perspectiva de Amarilys, los primos la habían acosado y hostigado desde su llegada.

“¡Admite que Cuba es una mierda!” le exigían sus parientes una y otra vez, hasta que Amarilys, harta, gritó: “Esta bien, , Cuba es una mierda y yo regreso mañana mismo!” Y así terminó su visita antes de tiempo.

Había comenzado una nueva ronda de silencio. Pero visto desde afuera —que era donde me encontraba yo ahora— el drama no era tan difícil de entender: ambos lados se habían visto obligados a tomar posturas decisivas a muy temprana edad— mi propio padre tenía sólo 19 años cuando se fue, solo, a Estados Unidos. Su hermana gemela pronto le siguió los pasos. Mientras tanto, Amarilys, apenas a sus veinte años, había tomado la decisión igualmente importante de sobrellevar la Revolución.

A la edad en que la mayoría de los jóvenes se instalan en la universidad, los primos tuvieron que decidir si permanecer en su propio país con su propia cultura y lenguaje, o aventurarse en una nueva tierra. Cuarenta años más tarde, llamados a sacar cuentas de sus decisiones, ninguno de ellos estaba dispuesto a ceder. En el hablar cubano, el otro lado siempre está completamente equivocado —completa y rotundamente equivocado—. La más mínima sombra de sentirse arrepentido sería una experiencia devastadora.

Hoy en día, la mayor parte de la amargura parece haber sido endulzada con un amor brusco, y, al menos en el caso de Amarilys, la obstinada determinación de evitar sentimentalismos. Los primos ya están en sus 70 y 80 largos. Han enterrado a sus padres. Tienen problemas de salud. En algún momento se tienen que haber despertado y habrán visto el costo de sus decisiones de joven: toda una vida —con todas sus alegrías y desilusiones— en la perpetua prisión de la espera. Es un destino que, a pesar de todas sus diferencias, ambos lados terminaron compartiendo.

Nosotros, la primera generación nacida después de esta ruptura, estamos ahora ya en nuestros cuarenta y cincuenta. Para Lourdes y para mí, no hay recuerdos de infancia compartidos y poco de la intimidad que se construye a lo largo de la vida. Sólo está su dulce atención, viniendo a recogerme ahora en una hermosa tarde de La Habana para llevarme a ver a la familia una vez más.

En el patio de El Presidente me dice que no cambio, que estoy tan linda como siempre, y yo le devuelvo el cumplido, ambas suspendidas entre el genuino chachareo de familia y las cortesías de dos amigas de mediana edad que se reúnen por primera vez después de muchos años sin verse.

Ana and cousin Lourdes at the rooftop bar of La Guarida Restaurant February 2017.

*

Esta vez he viajado a La Habana en compañía de otras seis escritoras, liderados por Ruth Behar. Casi al final de nuestra visita, nos encontramos con un crítico literario en Casa de las Américas. Ella nos hace el cuento de un extranjero que se maravilla de lo elegante que se ve la ciudad ahora:

“Un extranjero le dice a un cubano, ‘Hoy en día la Habana está de moda.’ Al cual el cubano le responde, ‘La Habana siempre está de moda.”

Pero después de tres días en una Habana que apenas reconozco, una ciudad otra vez en movimiento, con casas a la venta y un nuevo pacto tácito con el capitalismo – “de moda” no es lo que escucho.

Lo que escucho es:

“Hoy en día la Habana está de muda.” Y la respuesta del cubano: “La Habana siempre esta muda.”

*

La mayoría de los visitantes no piensan que La Habana tiene nada de “muda”. Tanta exuberancia y gritos a todas horas. En la imaginación popular, Cuba es la tierra del ruido. Pero la historia caribeña, como ha señalado Junot Díaz, es “un vasto silencio”. Y ahora oigo el silencio de La Habana. Se respira bajo la cacofonía que intenta desesperadamente ahogarlo. Es un silencio que se remonta a los taínos degollados, a miles de atrocidades de la esclavitud, a las víctimas de un siglo de despotismo, a los asesinatos y a los suicidios bajo la revolución, a los incontables ahogados en el estrecho de la Florida.

Fue un amigo de mi tío en la facultad de medicina quien lo denunció en Cuba durante los embriagadores días a raíz de la revolución. Lo condenaron a cuatro años de prisión por no saber cómo permanecer en silencio.

Fue una turba la que forzó a a María Elena Cruz Varela que se ahogara con sus propias palabras. Volando está la voz. Su frágil marioneta/ con hilos invisibles, escribe en “Plegaria Contra El Miedo”..

Dentro de la revolución, discursos de cuatro horas. Contra la revolución, el silencio del vacío.

En Miami se puede a veces captar el reflejo de La Habana como si uno estuviera en un salón de espejos. Allí, también, la ortodoxia se encargó de silenciar a sus críticos. Luciano Nieves, asesinado en 1975 por defender el diálogo con Cuba. Emilio Milián, mutilado con una bomba que explotó en su carro por condenar públicamente la violencia del exilio. Esto no es extraer equivalencias falsas ni comparaciones fáciles (que son odiosas). Es sólo tomar consciencia de que hemos vivido un solo drama familiar continuo.

*

Regreso de La Habana el día de San Valentín. El vuelo a Miami tarda sólo 39 minutos —menos tiempo de lo que me lleva ir desde mi casa en la playa hasta la casa de mis padres en los suburbios. ¿Estuvimos siempre tan cerca unos de los otros? ¿Qué le ha pasado a esa insondable distancia que solíamos salvar a gritos? ¡No te oigo!

A Nochebuena in Tampa mid 1970s. Ana’s maternal and paternal grandparents and aunts and uncles and two friends.

En cuanto aterrizo, llamo a mis padres. Les transmito los saludos de la familia en La Habana, que aceptan sin comentarios. Es sólo después de relatarle los cambios que he visto —el nuevo mercado inmobiliario, los restaurantes privados, las carreteras congestionadas— que mi padre comienza a hablar y no puede parar: “¿Así que se venden casas en La Habana ahora? ¿Que uno se puede mudar de un apartamento a otro? ¿Que el cubano puede viajar al extranjero y comer en restaurantes privados de turistas? ¡No me digas! ¿Y los fusilados qué? El sufrimiento total de un pueblo durante más de 50 años ¿qué?”

Y mi única respuesta es: “Estoy completamente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón y te entiendo completamente. Lo único que te puedo decir es que Cuba se mueve. Contigo o sin ti.”

A la mañana siguiente, me despierto con un dolor de garganta tan fuerte que no deja ni tragar. Me meto de nuevo en la cama y dejo pasar un día entero antes de dirigirle una sola palabra a nadie.

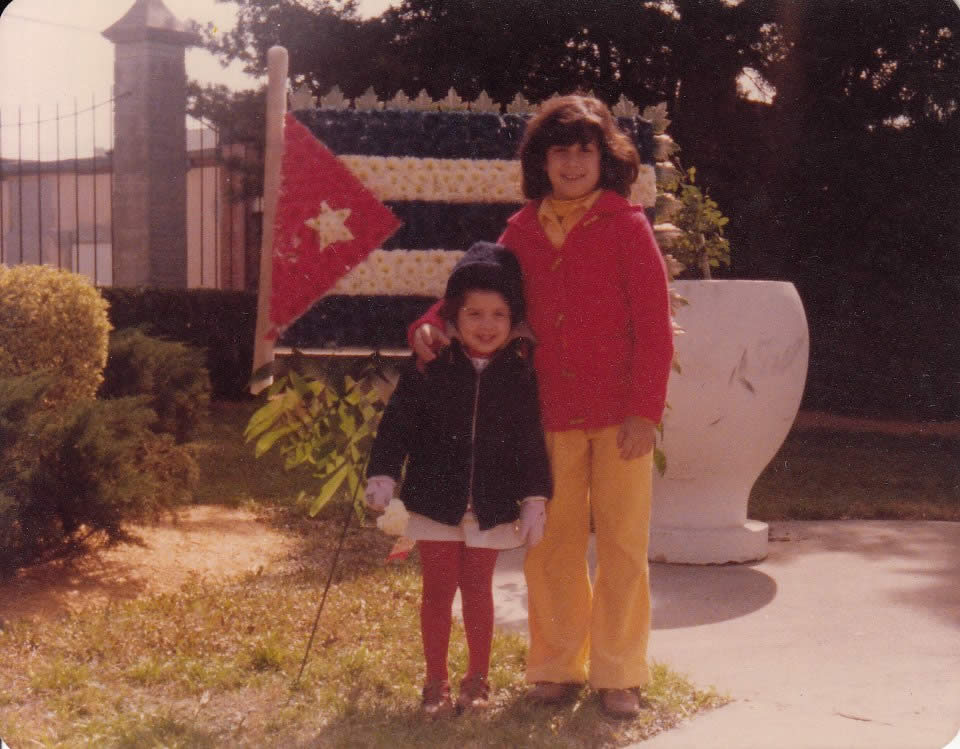

Ana and sister Rosa at Jose Martí Park, Ybor City Tampa, late 1970s

Ana Menéndez es autora de cuatro libros de ficción: Adios, Happy Homeland!, The Last War, Loving Che y In Cuba I Was a German Shepherd,, cuyo relato titular ganó un Pushcart Prize. Ha trabajado como periodista en los Estados Unidos y en el extranjero, y más recientemente como columnista galardonada para The Miami Herald. Como periodista, ha escrito sobre Cuba, Haití, Cachemira, Afganistán y la India, donde tuvo su base durante tres años. Su trabajo ha aparecido en una variedad de publicaciones, entre ellas: Vogue, Bomb Magazine, The New York Times y Tin House. Su obra ha sido incluida en varias antologías, entre ellas The Norton Anthology of Latino Literature. Recibió un B.A. en inglés por la Universidad Internacional de la Florida y un M.F.A. por la Universidad de Nueva York. Ex becaria Fulbright en Egipto, actualmente vive en Surfside, Florida.

Eduardo Aparicio es traductor, escritor y fotógrafo. Nació en Guanabacoa, Cuba, y reside en Austin, Texas.

0 Comments