Para los cubano-americanos, las visitas a Cuba pueden ser experiencias especialmente complejas. Nos entusiasmamos con la compañía de la familia, pero nos sentimos clandestinos. Nos sentimos en casa, pero al mismo tiempo distanciados. Somos lugareños, pero turistas. Queremos disfrutar de todo lo que Cuba ofrece en cuestión de música, comida y cultura, pero muchas veces nos sentimos culpables de hacerlo. ¿Podemos tomarnos nuestro mojito y aun así honrar las historias de nuestra familia y comunidad de exiliados? En el blog de este mes, Anna Kushner comparte su relación con la Isla en este contexto. Con un ojo agudo y a veces humorístico, echa un vistazo a la amplia gama de emociones y contradicciones que rodean sus viajes a Cuba, especialmente ahora que el turismo continúa expandiéndose. ¡Ojalá que disfruten de este texto y quedamos a la espera de sus comentarios!

por Anna Kushner

Read post in English >>

De niña, había algo que me fascinaba sobre el martirio de los santos: los ojos de Santa Lucía en un plato, las muchas flechas que atravesaban el torso de San Sebastián, Santa María Goretti, apuñalada once veces. Quería tocar sus heridas tanto como las frutas ofrecidas ante la gran estatua de Santa Bárbara en la casa de unas amistades de la familia, o las flores colocadas a los pies de la Virgen en la iglesia durante todo el mes de mayo. Los santos eran poderosos, y yo anhelaba alcanzar ese otro mundo espiritual a través de mis propios actos. Aunque apenas podía estar callada más de dos minutos, tomaba votos de silencio para ponerme a prueba. Leía las historias de devotos católicos que se negaban a sí mismos agua y comida o camas cómodas y me ponía a imitar su sufrimiento usando demasiada ropa en verano cuando hacía mucho calor. Alrededor de los diez años, inventé un juego: me imaginaba los horrores que podría haber sufrido en Cuba si mis padres no se hubieran ido del país en los años 60, después de que mi padre se volviera en contra la Revolución tras haberla apoyado inicialmente, pero antes de yo haber nacido. Mis fantasías comenzaron el verano en que fui a escuchar a hablar a Huber Matos, el ex-líder revolucionario convertido en prisionero político, en un congreso del grupo activista Cuba Independiente y Democrática que tuvo lugar en Filadelfia, mi ciudad natal. Había oído docenas de relatos sobre los prisioneros políticos cubanos antes, pero escuchar a Matos contar su historia de primera mano me impresionó aún más, aumentando el tormento en mi mente sobre todas las cosas terribles que Fidel y sus hombres me harían a mí o a mis padres si alguna vez regresábamos a la Isla.

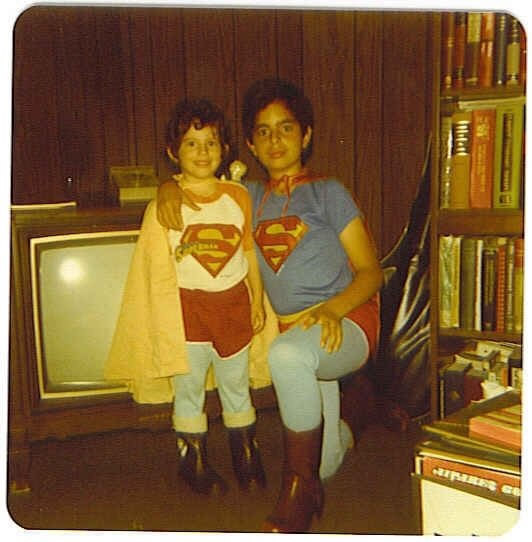

Anna at Finca Vigía with her sister Alicia and her niece Larisa during her first trip to Cuba, 1999.

Aunque esos pensamientos me asustaban, confieso que también reforzaban mi visión de mí misma como alguien noble y resistente, como los santos, capaz de soportar mil horrores indescriptibles, al igual que cualquier trivialidad de mi vida cotidiana que me asediara. De modo que cuando no me dejaban pasar la noche en otra casa con mis amiguitas americanas de la escuela, o cuando no podía entrar al equipo de natación porque el seguro de salud de nuestra familia había vencido, o cuando no había dinero para el campamento de verano al que desesperadamente quería ir, me sumía en pensamientos de lo mucho peor que estaría si viviera en Cuba. ¿Estaría parada en una cola interminable, con mi libreta de racionamiento en la mano, sólo para que al cabo de muchas horas de espera me dijeran que no podía comer en todo ese día? ¿O estaría cortando caña, junto con cientos de otros niños de mi edad, las ratas acurrucadas entre nosotras en medio de la noche en literas compartidas, pasándonos por arriba del cuerpo, agotado y adolorido?

Anna and her brother Alex in the living room of their house in Philadelphia, circa 1979.

Antes de mi primera visita a Cuba a la edad de 23 años, siempre me había figurado lo peor al imaginarme en la Isla: un funcionario echándole una mirada a mi apellido y diciendo: “Tu padre traicionó a la Revolución y ahora te toga pagar”, antes de llevarme esposada. Rara vez me imaginaba disfrutando de una tarde agradable en compañía de familiares que se habían quedado en la Isla, o caminando perezosamente por el Malecón. En 1999 llegué a una Cuba que apenas salía del período especial. Un lugar donde, efectivamente, algunos de mis miedos más profundos eran ciertos: escaseaba la comida, la electricidad era poco confiable, y el agua se recogía en enormes cisternas, y luego se hervía en la cocina para bañarse y cocinar. El huracán Irene pasó por la Isla durante mi estancia. Miré horrorizada durante días posteriores cómo edificios hinchados de agua, al secarse se derrumbaban en La Habana Vieja, donde me alojaba. Me dio por caminar por el medio de la calle, evitando las aceras, por miedo a que un viejo balcón me cayera en la cabeza. Todo esto se ajustaba a mis macabros pensamientos sobre Cuba y las torturadas vidas de los santos.

Y aunque no había milicianos en uniforme verde olivo esperándome para llevarme presa por tener un pasaporte americano o por las supuestas transgresiones de mis padres contra la revolución, estaba siempre consciente de la necesidad de guardar silencio por las calles de La Habana y no dejar que mi acento me denunciara en mi condición de extranjera cuando estaba en compañía de mis familiares cubanos. Me ponía sus ropas, para que no llamar la atención, y juntos nos lamentamos de no poder entrar en uno de los hoteles de lujo de Varadero después de haber pagado por un chofer que nos llevara desde La Habana a ese paraíso junto al mar que mi madre tanto evocaba en sus recuerdos de Cuba. Los hoteles, en 1999, eran sólo para turistas extranjeros, y yo había decidido firmemente despojarme de esa identidad en aquel entonces.

Había emprendido ese viaje en 1999 también para conocer a mi hermana mayor, que nació en Cuba y que no se fue con mi padre en 1967. Nunca había conocido a un montón de parientes que se quedaron en la Isla. Nunca había participado en los rituales de todos los primos que pasaban días largos y perezosos en la casa de mi abuela paterna en la calle Aguiar y todos, ahora adultos en España, Estados Unidos y Cuba, tenían una predilección por los besos de chocolate Hershey, que todavía se podían conseguir en Cuba al principio de la Revolución, y que mi abuela les regalaba. Yo no aparecía en ninguna de las fotos de los primos tomadas en los años setenta, cuando todo el mundo llevaba los mismos pantalones campana y ropa a cuadros que se pusieron de moda en el mundo entero. Yo no era la poseedora de una maravillosa caja de recuerdos de la familia que incluía los carnets de identidad de mi padre de todas las escuelas a las que había asistido y de los trabajos que había tenido, ni de las fotos de boda de gente que ya había muerto o se había exiliado, y que, en su mayoría, la nueva generación en Cuba no lograba identificar. Nunca antes me había cuenta de lo diferente que es la luz en el Caribe, de los olores que venían del Malecón, de la tentación del Barrio Chino con sus pasteles de guayaba baratos, de lo equivocada que yo había estado al hacer de Miami un substituto para La Habana de la que no tuve experiencia de primera mano durante años. Una ciudad tenía muy poco que ver con la otra, según me vine a dar cuenta: una flamante y nueva, simbolizaba las bochornosas comodidades materiales de que había disfrutado durante mis años de crianza; mientras que la otra, al mismo tiempo que se me revelaba, también ponía en evidencia el inventario de cuánto yo ya había perdido. La Habana estaba prácticamente hecha a la medida para mis fantasías de martirio.

Anna at Finca Vigía with her sister Alicia and her niece Larisa during her first trip to Cuba, 1999.

Pero no vi ningún sufrimiento real ni imaginario durante mi más reciente viaje a Cuba, donde asistí a la Feria del Libro de La Habana en compañía de otras escritoras cubanas radicadas en Estados Unidos. Me sorprendió el gran número de americanos por toda la ciudad, que ahora arrojaban los aviones de JetBlue y American Airlines al ofrecer vuelos directos entre los dos países. Yo sé que los cubanos pueden ser bien escandalosos, pero los americanos que vi en Cuba eran aún más escandalosos y llamaban más la atención. Me quedé pasmada al ver el gran surtido que ofrecían los menús de los restaurantes que visité, y sorprendida de cómo los camareros ya no recitaban una larga lista de todo lo que no había, como solían hacer antes. Me alojé en una casa particular todo el tiempo, en vez de con mi familia, y me di el lujo de tomar duchas diarias con agua corriente y de desayunarme el café con leche acabado de hacer que servía el ama de llaves cada mañana. Bebí todo el vino y el ron añejo que quise en los hermosos bares de toda La Habana, como La Guarida, la terraza del Hotel Presidente y la Fábrica de Arte Cubano; y en una recepción festejando a los participantes de más élite en la feria del libro. Todo parecía una vida de fantasía, no la vida de un santo, y todo esto a la vez me encantaba y me provocaba sentimientos de culpa.

El día de mi llegada a Cuba, tomé un bici-taxi y luego un almedrón (un taxi compartido que sólo resultaba marginalmente más eficiente que un autobús) desde el apartamento de mi familia en La Habana Vieja hasta la casa particular en El Vedado. Luego caminamos cuatro cuadras con todas mis maletas en el brutal calor de media tarde de La Habana. Ese viaje empapado de sudor se sentía como la “verdadera” Cuba, la que había llegado a conocer y anticipar en mis varias visitas. Pero por primera vez experimenté otra Cuba—la Cuba donde podía encontrarme con escritores y artistas cuyas obras les proporcionaban lo suficiente para vivir bien (¿podría haber sido yo uno de ellos?); La Cuba donde podía tener largas conversaciones con los cubanos que conocí sobre algo más que el tema habitual de resolver; La Cuba donde podía tomar un taxi tarde por la noche, como si la gasolina fuera abundante a pesar de que ya habían eliminado los subsidios venezolanos de petróleo a Cuba. Si Cuba fuera siempre tan fácil y agradable, me gustaría visitar más a menudo, pensé para mis adentros.

Anna at La Catedral de La Habana with her sister Alicia and her daughter Amalia, 2010.

Y por eso, me sentí fatal. Me sentí desleal con la niña de 10 años que una vez fui, con su cilicio imaginario, desleal con el coro invisible de voces exiliadas que quieren que yo piense en Cuba como pobre y atrasada, desleal con mi ser adulto, que ha repetido la misma narración sobre su relación con la “Cuba de hoy” para sí misma, y otros, durante las últimas dos décadas. ¿Podría aceptar o imaginar algo más que sentimientos de miseria y pérdida en Cuba? ¿Tengo derecho a ser, me atrevo a decir, feliz allí y beber vino en la noche bajo la luz de la luna como si nada?

Hija de exiliados cubanos, Anna Kushner nació en Filadelfia y viajó por primera vez a Cuba en 1999. Traduce del español, francés y portugués. Sus obras traducidas incluyen Boarding Home y El juego de la viola de Guillermo Rosales (New Directions), La autobiografía de Fidel Castro de Norberto Fuentes (WW Norton), Jerusalén de Gonçalo Tavares (Dalkey Archive) y Herejes y El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura (Farrar, Straus y Giroux), entre otros. Sus escritos han aparecido en The Bucks County Writer, Crab Orchard Review, Cuba Counterpoints, Dzanc Books Best of the Web 2008, Ep;Phany y Wild River Review.

de Eduardo Aparicio. Eduardo Aparicio es traductor, escritor y fotógrafo. Nació en Guanabacoa, Cuba, y reside en Austin, Texas.

0 Comments